こんにちは。

今回は江戸幕府成立前後に徳川家で重きをなした「大久保忠隣」について嘆いてみようと思います。

いきなりですが”忠隣”が変換できない!

「忠」はかろうじて「タダ」の変換候補に出てきますが「チカ」と打って「隣」は出てこない・・。

あ、「大久保」は出てきますよ。一発で。

はい、この大久保さん、「誰?」って聞こえてきそうな大久保さん。

決してメジャーどころとは言えない”三中老”や”片桐且元”をも凌ぐ知名度の無さですが、戦国ファン、特に徳川派の皆さんからは根強い支持を得ています。

そんで弱い。例によって弱い。

「信長の野望」でめちゃめちゃ弱い。

内政能力こそ平均以上ですが、戦闘力や知力(信長の野望や三国志シリーズに出てくるフワフワのステータス 一体何を以て「知力」というのか教えてほしい)がもう悲惨。

下から数えて何番目って数値。

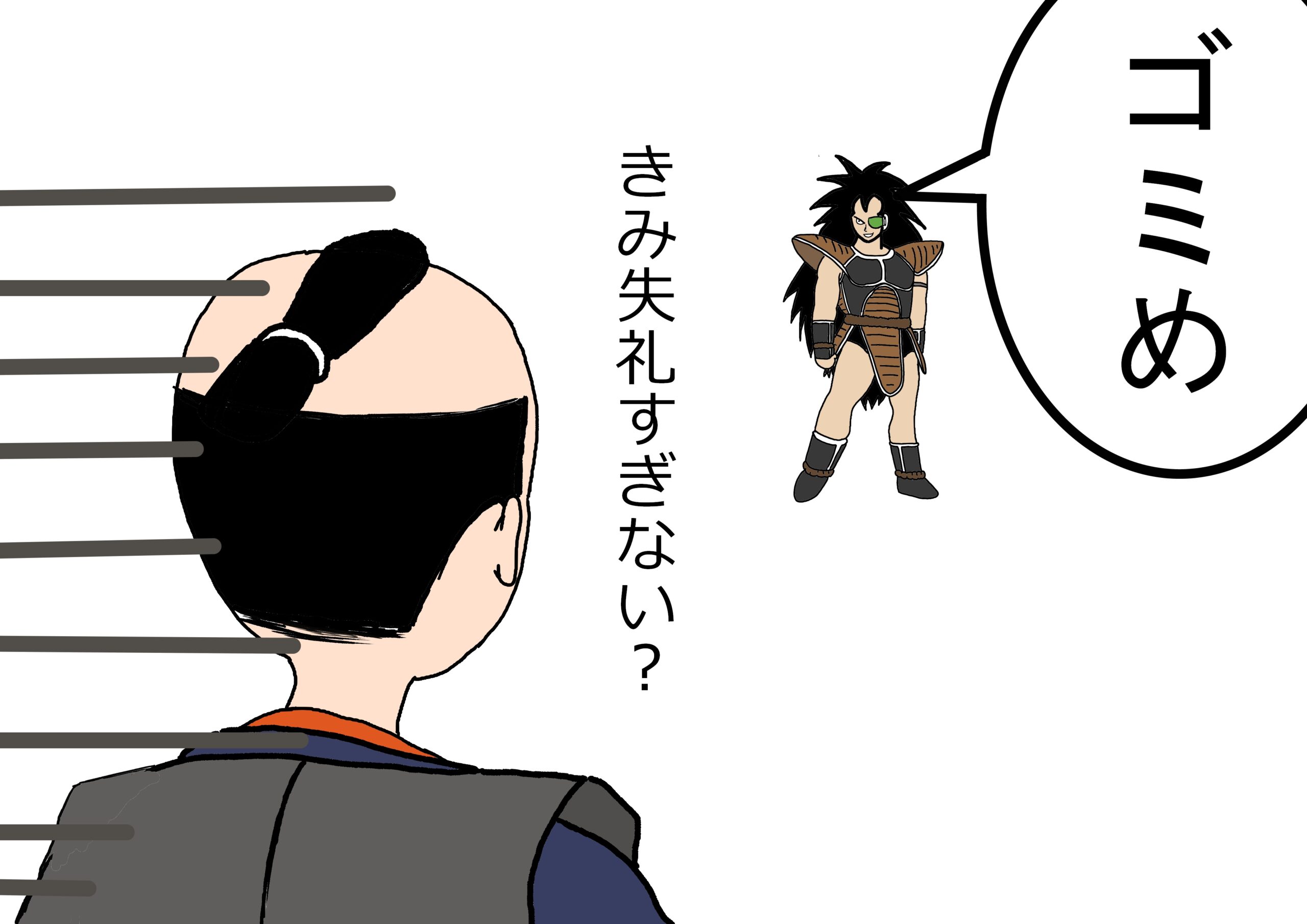

ラディッツにゴミ呼ばわりされること必至。

”前田慶次”や”竹中半兵衛”みたいな実態が怪しすぎる連中が満点近くの点数なのに、忠隣にはこの扱い。

ひどくないですか?

忠隣は史実に基づいた実績がちゃんとあるっぽいのに。

ほとんどファンタジーの前田や竹中とは違うのに。

今日はそんな忠隣のことを書いていきますね。

戦闘民族の王子として生を受ける

まず言っておきたいのは、”大久保忠隣”が生まれた「大久保家」は徳川家中でもトップクラスに武勲の誉れが高い家でした。

忠隣のお父さんやお爺さん、おじさん達は徳川初期の主戦場だった三河・遠江・駿河の三国だけでなく、信濃・甲斐・近江・尾張等まで出張って家康の向かう先々で暴れまくっていますからね。

徳川家中で明確に大久保より功臣と言える家って三河時代に家康のツートップだった”酒井家”・”石川家”ぐらいじゃないでしょうか。

家康草創期の功臣達、いわゆる「三河武士」。(家康自慢の地域密着型武士たち、強かったらしいよ!)

内藤・本多・鳥居・大須賀・平岩・高木・・・、有名どころだけでも色々いますけどね。

ちょっと他とは別格っぽい酒井・石川以外では大久保一族の功績って抜群かなって思いますね。

酒井・石川両家は徳川(松平)の親戚にもなるらしいですしねぇ。

三河っていう狭いコミュニティの更に社会階級が近い同士で結婚するんで、たどっていけば他の家も遠い親戚にはなるんでしょうけど、酒井・石川は親等も近かったっぽい。

この2つとはさすがに張り合えないです。

大久保の一族内で有名なのは忠隣のお父さんでしょうか。

大久保家はホント、タレント揃いですけど1人選ぶとしたら忠隣パパですね。

パパの活躍はいわゆる「徳川四天王」や「徳川三傑」の面々にも匹敵すると思います。

そんな偉大な父の背を見て育った忠隣もやはり立派な武士へと成長していきます。

数々の戦場で武功を立てる

我らが「信長の野望」では、なぜかインテリ系軟弱文官扱いの忠隣ですが父親とともにいくつもの戦場で活躍しています。

初陣は徳川対今川の遠江での戦いのようですね。

有名な”桶狭間”の一戦以来、今川氏は凋落の一途をたどっていきます。

隣国の三河、”徳川家康”と甲斐の”武田信玄”に東西から挟撃され、今川家の緒将も徳川や武田にどんどん寝返り、もはや今川の滅亡も時間の問題という時期です。

でました「緒将がどんどん寝返る」。

はい、滅亡ワードです。

この現象が起こった以上、今川の滅亡待ったなし!

古今東西あらゆる組織勢力がこの言葉とともに滅亡していきました。

本拠である駿河を武田に追われ、遠江へ逃れた今川氏は徳川からとどめの追撃を受けます。

この今川滅亡の戦いが忠隣のキャリアスタートになります。

さすが戦闘民族の王子、忠隣はこの戦いの中で敵を討ち、期待に違わぬ華麗な戦果をおさめました。

誰を討ったのかは不明ですが名前が残ってないあたり、その辺の雑兵だったかもしれませんね。

大将首かもしれないけれど。

その後も忠隣は”姉川”・”三方ヶ原”・”小牧・長久手”といった激戦地にも参戦し順調に武名を高めていきます。

忠隣の青年期は徳川の重要な戦に片っ端から参加していて、どう考えてもインテリ系軟弱派な印象は受けませんが、忠隣の能力査定はどうなってるんでしょうね。

続きます。

コメント